明知该休息,为什么还要刷手机? ——论睡前的自我关怀

夜深了,宿舍渐渐安静下来。你终于关掉电脑,洗漱完毕,疲惫地躺上床。身体像一块沉甸甸的铅,头脑却仍清醒。你告诉自己:今晚一定早点睡。可手指却不自觉地点亮了手机屏幕,打开短视频、刷着社交平台,时间悄无声息地流走。等你再次意识到,已是凌晨一点,内心泛起淡淡的懊悔与自责。

这个看似微不足道的小习惯,正在影响越来越多的大学生。它像一块绵软却牢固的网,把我们困在“明知不该做却停不下来”的矛盾里。

为什么我们总在夜晚拖延入睡?这一行为背后,隐藏着哪些心理机制?它对身心健康意味着什么?我们又能如何温和而坚定地改变?

拖延入睡:一种“理性之败”

从行为心理学的角度来看,睡前刷手机是一种典型的“拖延行为”,更确切地说,它属于“报复性熬夜拖延(Revenge Bedtime Procrastination)”。

这个术语最早出现在社交媒体上,用以描述一种现象:白天被学业、工作压得喘不过气的人,在夜晚不愿轻易就寝,而是用拖延睡觉的方式,来弥补白天失去的掌控感和自由时间。就像一种“被动生活”的报复行为,虽然耗费的是自己的健康。

心理学家指出,自控力是一种有限资源(Ego Depletion Theory,意志力耗竭理论)。一整天的学习、社交、任务处理已耗尽了大脑的执行控制能力,到了晚上,我们更容易被即时的满足所驱使。刷手机、看视频、刷短剧,这些都是“低成本、高回报”的刺激行为,短暂带来快感,延缓了面对“关掉手机、进入睡眠”的责任性选择。

但更深层的原因,并非只是懒惰或自制力差,而是一种被剥夺感的心理反应。我们需要掌控,需要放松,需要某种形式的“我决定自己怎么过”的自由时刻。睡前,就是那个最容易悄悄安排私人时间的窗口。

心理机制:大脑的“双重系统”之争

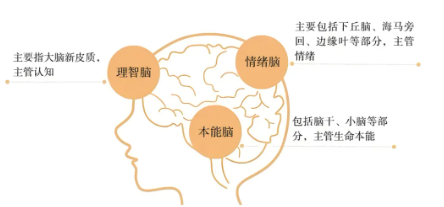

从神经科学视角来看,我们的大脑有两个系统在博弈:

系统一:情绪脑、快脑——负责即时满足、快速反应,比如本能地滑动屏幕寻找快乐内容;

系统二:理性脑、慢脑——负责延迟满足、自我约束,比如提醒你该睡觉了。

在白天,系统二运转得较好,因为我们在课堂上、图书馆里、社交互动中始终保持清醒的理性状态。但到了夜晚,随着认知资源的耗竭,系统一逐渐占上风。情绪脑“篡权”,理性脑“退位”,于是我们更容易陷入短视频的算法漩涡中,任由时间溜走。

这种现象并不罕见,它源于大脑进化中对即时回报的偏好:我们本能地倾向于选择眼前的奖赏,而非延迟的益处(这在行为经济学中被称为“时间贴现”)。

我们可以如何改善?

我们不妨换个角度来看待这个问题:不是“如何强迫自己早点睡”,而是“如何温柔地帮自己卸下白天的盔甲”。

1、承认自己的需要

刷手机背后,是放松、掌控、情绪慰藉的需要。压抑这些需要只会导致更强烈的反弹。不如问问自己:今天我真正想要的是什么?是逃离压力?是有人倾听?是一点点属于自己的空间?承认这些渴望,是走出困境的第一步。

2、设计“有仪式感”的睡前流程

睡前的心理状态需要过渡。可以安排一些替代性行为:听轻音乐、写两句日记、做个简短的拉伸、点一点香薰精油。只要足够简单温柔,就能唤起身体的“准备入睡”信号。

关键不是完全不碰手机,而是设置边界:比如提前半小时开启夜间模式,将社交APP调为勿扰,或使用“番茄钟”类应用设定使用上限。

3、在白天安排“属于自己”的时间

如果整天都在“为他人而活”,夜晚自然成为补偿的唯一出口。尝试在白天留出至少15分钟“无任务”的时光,只是做自己喜欢的小事,比如散步、画画、发呆。白天满足感越高,夜晚的补偿需求越少。

4、学习“延迟满足”的力量

建立起一点点延迟满足的习惯,可以训练大脑增强系统二的活跃度。比如告诉自己:再刷五分钟我就关机,并真的做到。每一次兑现承诺,都是对自控力的正向强化。

夜晚是一天的终章,也是通往内心的密道。我们在夜里无法放下手机,常常不是因为沉迷网络,而是因为我们在现实中缺失了太多:被理解、被尊重、自主、喘息。别急着批评那个睡前刷手机的自己,ta不是不听话,而是在用ta最柔弱的方式说:“我需要一点点空间,做回我自己。”

真正的改变,不是通过自责或惩罚实现的,而是在理解之后,慢慢建立起一种温柔而坚定的生活方式。希望你能在每个夜晚,对自己多一点关怀,对手机少一点依赖,对生活多一分掌控。

愿你终有一天,放下手机,不是因为强迫自己,而是因为你真的不再需要它,来结束这一天。

参考书目

[1] 《为何我们睡觉》(Why We Sleep)作者:[英] 马修·沃克(Matthew Walker)

[2] 《睡眠革命》 作者:[英] 尼克·利特尔黑尔斯(Nick Littlehales)

[3] 《自控力》(The Willpower Instinct) 作者:[美] 凯利·麦格尼格尔(Kelly McGonigal)