我们的情绪,90%都是被“构建”出来的

你是否曾有过这样的经历:明明心情不错,却在看到别人的一张冷脸后突然感到被冒犯,情绪急转直下?或者,当你以为自己是在愤怒时,细想却发现其实是委屈和无助的混合体?

这些现象背后,可能隐藏着一个颠覆传统认知的真相——我们的情绪,绝大多数并不是天生固有的,而是大脑基于多种信息“构建”出来的。

传统情绪观 vs情绪构建理论

长久以来,主流心理学普遍认为,人类拥有几种基本情绪,比如快乐、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶和惊讶,这些情绪被认为是天生的、普遍存在的,甚至有着固定的生理表现。例如,人一愤怒就会皱眉、心跳加快;一感到恐惧,瞳孔就会放大,肾上腺素飙升。这种观点最早可以追溯到19世纪达尔文的研究,后来在20世纪被心理学家保罗·艾克曼(Paul Ekman)通过跨文化面部表情实验进一步强化。

然而,随着科学的发展,神经科学家莉莎·费尔德曼·巴雷特(Lisa Feldman Barrett)提出了一个颠覆性的理论——情绪构建理论。她认为,情绪并不是天生的本能反应,而是大脑根据身体的感觉、过去的经验和当下的情境,主动预测并构建出来的。换句话说,情绪并不是对外界刺激的直接反射,而是大脑对身体内部信号的一种解释。比如,当我们心跳加速时,大脑可能会根据情境把它解释为兴奋(比如遇到喜欢的人),也可能解读为恐惧(比如身处危险之中)。但其实,这种解释并不是客观事实,只是大脑基于经验和线索做出的“最佳猜测”。

莉莎·费尔德曼·巴雷特 来源:TED

情绪其实是身体和大脑协同工作的产物。功能性磁共振成像(fMRI)研究发现,情绪并不是由大脑中某个特定的“情绪中枢”控制的,而是多个脑区协同工作的结果,包括负责感知身体内部状态的岛叶、负责预测的前额叶皮层等。这些脑区共同将身体信号、情境信息和过往经验整合在一起,才形成了我们感受到的情绪。这也解释了为什么不同的人对同样的事情会有不同的情绪反应,甚至身体状况也会影响情绪——比如肠道菌群失衡的人,更容易感到焦虑或抑郁,这就是所谓的“肠-脑轴”在起作用。

情绪构建理论还强调,情绪并不是一成不变的生物本能,而是深受社会规范和语言影响的产物。比如,在许多西方国家,“愤怒”常常被看作是一种合理的情绪,代表个人边界被侵犯;而在日本文化中,人们更倾向于压抑愤怒,强调集体利益和社会和谐。这说明,情绪不仅是个体内在的体验,也是文化和社会塑造的结果。

简单来说,情绪构建理论告诉我们:情绪并不是与生俱来、固定不变的,而是我们的大脑、身体、所处文化和社会环境一起参与构建的动态过程。正因为如此,我们完全可以通过改变对身体感觉的解读,主动参与情绪的塑造与管理,做自己情绪的主人。

主动参与情绪构建

如果情绪只是大脑根据过往经验做出的预测,那我们其实不必被它完全主导。在情绪“上头”的时候,我们可以学着换个角度解读身体的感觉。比如,当心跳加速时,与其认定自己是紧张或害怕,不如试着告诉自己“这是兴奋”;当感到被冒犯时,可以停下来具体分辨一下,到底是“失望”“委屈”还是“只是误会”。通过这种更细腻的情绪解构和重新归因,我们不仅能减少不必要的情绪波动,还能在压力下保持冷静,从情绪的“被动体验者”变成情绪的“主动塑造者”。

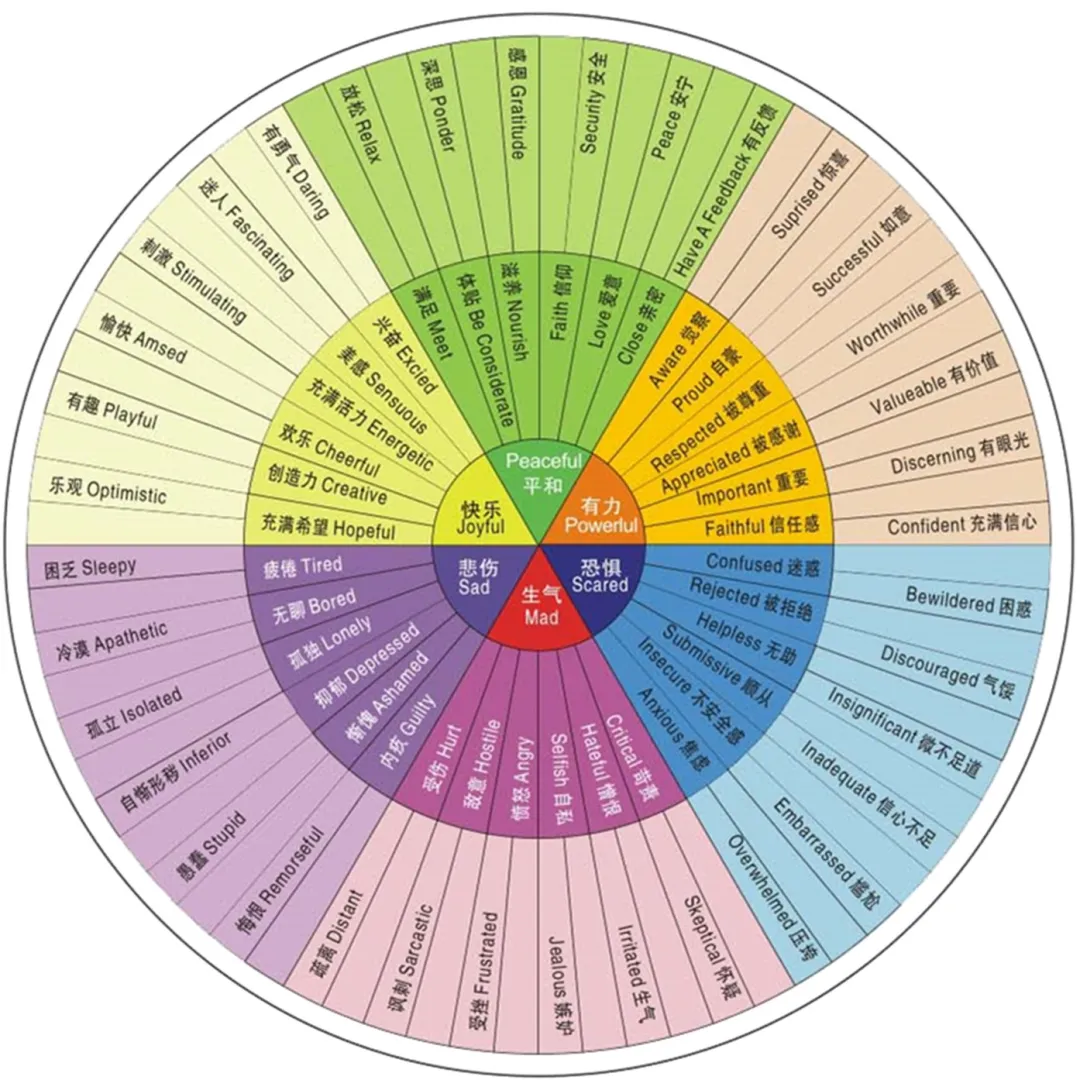

情绪轮 来源:Gloria Willcox

掌握了这种方法,我们也会逐渐意识到,别人的情绪同样是他们自己构建出来的,这能让我们更有同理心。比如,当伴侣突然沉默,我们可能第一反应是“他是不是生气了”,但其实他可能只是“累了”或“在担心什么”。2020年的一项研究发现,接受情绪构建理论训练的夫妻,沟通满意度显著提高。

情绪构建还能帮助打破情绪的“恶性循环”。很多心理问题,比如焦虑症、抑郁症都和情绪构建失调有关。例如,焦虑症患者往往过度“预测威胁”,将轻微的身体不适(如心跳加速)灾难化为心脏病发作。2023年的一项临床试验发现,基于情绪构建理论的认知重构疗法能有效减少焦虑症状,其效果甚至优于传统的认知行为疗法。

利用情绪构建理论,不仅能减少不必要的情绪困扰,还能更好地理解他人,在心理健康和人际交往中,掌握更多主动权。

情绪构建理论告诉我们,情绪并非完全不可控的本能反应,而是大脑主动构建的心理体验。下一次,当你感到情绪失控时,不妨提醒自己:这90%的情绪,可能只是大脑的一种“猜测”而已。

参考资料:

Lisa Feldman Barrett. How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. Houghton Mifflin Harcourt, 2017.(中译本:《情绪的本质》,中信出版社,2019年)

Barrett, L. F. (2017). The theory of constructed emotion: An active inference account of interoception. Behavioral and Brain Sciences, 40, e171.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6(3-4), 169-200.

TED Talk: Lisa Feldman Barrett, “You aren’t at the mercy of your emotions—your brain creates them”.

审核专家:张辉,首都医科大学医学心理学系副教授