抑郁、双相...心境障碍是怎么形成的?

A老师与B医生聊天,谈及近几年带的班级中,患有抑郁、双相情感障碍这类心境障碍的孩子好像“越治越严重”了。

A老师说,自己班的学生确诊抑郁休学后不到一个月就出院了,但因为课程进度问题,学校建议同学休学。但休学后,同学认为自己无法再次适应学习生活、无法参加高考,抑郁症状加重,后续屡次住院。

“就像诅咒一样。”A老师说。

B医生这样解读:或许首次住院时的抑郁症状只是引子,药物只是短期调整了神经功能。其背后的环境、思维问题并非一朝一夕可以解决的。

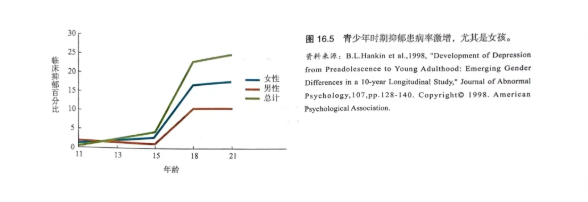

据2002年的一项流病研究估计,青少年人群,尤其是女性,在青春期抑郁的发病率激增,35%的年轻女性和19%的年轻男性在19岁前都经历过至少一次严重的抑郁发作[1-3]。由于青少年心境障碍的诊断标准与成年人诊断标准基本一致,我们且从广义角度讨论心境障碍的成因。

人为什么会患心境障碍?

人为什么会患心境障碍?心境障碍(mood disorders)指个体发作时行为不定期地被抑郁或躁狂心境主导,主要分为抑郁障碍(depressive disorder)和双相障碍(bipolar disorder)[3]。根据第八版《心理病理学》,我们可以找到以下病因:

//生物因素:遗传,递质与脑区

遗传,作为生命的起源,在这个问题的探讨之中需要被放在首位。

一个双生子实验的结果中,同卵双生子在双相障碍与抑郁障碍的同病率分别为69%和54%,而异卵双生子两种疾病的同病率分别为19%和24%[4]。这表明,共享同一基因的个体更容易患上同一种心境障碍,且这种趋势在双相障碍(0.69/0.19)中比抑郁障碍(0.54/0.24)中更显著。当然,既然这个同病率并不是100%,说明环境在疾病的发展演变中也有作用。另一项研究表明,环境在重性抑郁障碍发病的影响力与遗传相当,约为50%,而这个比例在双相障碍发病中略低一些[5]。

也就是说,心境障碍的易感性明显与遗传因素相关,且遗传对双相障碍的影响远大于抑郁障碍。

上半部分为同卵双生子,下半部分为异卵双生子

那么,遗传与环境到底影响了什么?在众多假说中,最为经典的假说为单胺递质假说。简而言之,5-HTT、MAO-A等基因影响了5-羟色胺(5-hydroxytryptami,5-HT)、多巴胺(dopamine,DA)、去甲肾上腺素(noradrenaline,NE)等递质的生成、分泌、灭活[6-8],影响了神经内分泌系统,即脑内神经元的生态,遂影响神经元及内侧前额叶皮层(medial prefrontal cortex,mPFC)、前扣带回、杏仁核等脑区功能[9]。mPFC影响的是个体处理事务、进行决策的能力,前扣带回影响的是个体的注意力,杏仁核影响的是个体的情绪控制能力[8]。这几个脑区的功能出现问题,心境障碍便悄然到来。

//社会因素:应激生活事件

除了基因影响脑区功能以外,我们也不得不提环境对心境障碍影响。

生活中,我们常常能见到因亲人离世、校园霸凌等问题而抑郁的个体,而小部分的抑郁障碍患者也可能因为突然的成功而出现躁狂症状。特殊生活事件与心境障碍的关联早不是秘密[10-11]。

同时,一些研究追踪了在生活中遇到这样的事件的个体,发现经历负性事件的个体在之后的时间更容易患心境障碍[12-15];原先患有心境障碍的个体回到不太良好的生活、家庭环境,也可能会增加发作风险[16]。

这意味着,个体无法处理、承受的生活事件是心境障碍的导火索之一。

A老师提及的这名高中生在休学后抑郁情绪加重的案例,也是说明生活事件影响个体抑郁发作及症状严重程度的证据:

虽说这名学生在康复后可能完成学业,但在当时,“休学”这一突发事件对于这个同学来说并不止是“学校”这个单位、同学关系的丧失,更是“现在的高中生”、“未来的名校大学生”这类社会角色的丧失。那么,“休学”对于同学来说可能正是一个应激生活事件。

这一事件,以及休学引发的“自己可能考不上大学”的推断,可能会影响这位同学看待自己的方式,即自我评价,从而可能破坏其调控消极情绪的正常机制[3]。这可能是这名高中生抑郁加重的重要原因。

与此同时,心境障碍的症状可能增加应激事件发生的概率,而此类应激事件又再次增加他们的压力。这一通路被称为“应激生成”[17]。相比不抑郁的个体,抑郁患者可能将采取回避、冲突等方式试图逃避矛盾,而非解决矛盾,从而将面对更大的压力[18-19]。

举个例子:一位职员对工作失去兴趣,在工作中无法获得快乐与满足感,于是常常不分场合地抱怨工作问题,后因工作表现不佳被辞退,被辞退的事件又以应激生活事件对个体影响的方式加重该职员的压力。

在这个案例中,该职员首先出现情绪低落、兴趣减退、快感缺失的抑郁核心症状,而后其选择消极地应对,最终面对辞退这一生活应激事件。

因此,应激事件与情绪障碍发生及程度变化是互相影响的[3]。

//心理因素:认知易感

有研究表明,心境障碍的患者由于特殊的脑神经机制,其应对应激事件的方式会发生改变[3]。此处以抑郁障碍为例,展开讲讲认知模式对疾病发生的影响。抑郁障碍患者可有以下认知偏差:

1.赋予失败经历以个人的、整体的意义,并据此全盘否定自己:小C在比赛中未获奖,并认为自己是一个失败者,却忽视了比赛本身就是在众多优秀选手中选拔一小部分人获奖。

2.缺乏证据支持的情况下武断得出推论:小D跟进的科研项目出现问题,导师非常生气。小D觉得导师一定是讨厌自己,却并没有了解自己与问题的发生是否有直接联系。

3.选择性地回忆负面事件,并夸大负面事件的重要性,忽视积极事件的意义:小E在进行团队赛复盘时,常常想起自己的不足,认为自己拖了队友的后腿,却忽略了自己带领队伍积极进行合作,探索出可行的方法,最终取胜。

(图源网络,侵删)

这样的错误认知反映了一种相对消极的思维模式,而这种思维模式又指导着个体认知和解读自己将来遇到的其它事件,使个体认为自己注定会失败,且自己的能力不足以应对将来的各种失败事件。

这样的思维模式可能会带来错误的归因方式,进而通过“内部”、“稳定”、“整体”的归因(即,自己的失败是自己造成的,无法改变,且问题再次袭来时自己依然会失败),从而产生一种无望感[20-22]。这种无望感已被证明与抑郁的认知易感性相关[23],且在个体缺乏社会支持时更易形成反刍风格[24]。但是,当个体本身拥有着这样消极的思维方式时,不断的反刍只会让个体深陷于自责的泥沼,无法脱身。

除了送医,普通人还能做什么?

我们在遇到心境障碍的患者时,时常觉得束手无策:自己并不能捕捉到患者的病因,也很难进行正确引导,只能劝患者尽快就医。

然而,在与心境障碍患者沟通时,一些心理咨询与治疗的技巧可以为大众所用,一些适当的认知干预也可以作为支点撬动心境障碍患者的病理性、灾难化的思维。

//一个技巧:倾听

有点读者可能会很疑惑。倾听只是一个动作,怎么能作为一种技巧呢?

相反,倾听正是心理咨询参与性技术之一。

倾听是指借助语言或非语言的方法和手段,使求助者能详细叙述其所遇到的问题,充分反映其所体验的情感,完全表达其所持有的观念,以便咨询师对其有充分和全面的了解和准确把握的过程[25]。

举个例子:你的朋友从学校回来,一脸愁容。你会怎么做呢?

大多数人应该不会马上拍拍朋友的肩膀说,“嘿,开心点!”更多的人选择的可能是拉着朋友坐下来,问ta,“你看起来很不开心哎,怎么啦?”

这便是倾听的开始。

但是如何才能让对方敞开心扉呢?也许,我们可以这样做:

· 系统地聆听与提问:了解求助者的具体经历、情绪状态,观察ta的语气、语调、表情动作,进行开放式(“为什么”、“怎么看”等)、封闭式(“是不是”、“有没有”等)提问。

· 积极、接纳的态度:在面对自己不了解、不认同的理念时,不打断求助者,不对求助者下定义,不做道德或正确性的评判。如果您实在疑惑,可以好奇地进行开放式询问。在求助者没有讲完时,或正在思考时,给予应有的沉默。

· 参与其中,给予鼓励性回应:言语上表达自己对于求助者目前情绪状态的理解,表达自己对于求助者进步的肯定,肢体上表现对求助者所说的任何内容感兴趣(身体向求助者倾斜,表情与语气随求助者的情绪变化而变化)。

这样的倾听,可能比任何的建议和辩论都来得有力量。

(图源网络,侵删)

//一个认知:适度休息

我们再次回到A老师举的例子。

高一的同学因为抑郁,不愿上课,康复后休学,这个同学就真的会错过高考、人生完蛋吗?

埃里克森在人格发展学说中表明,虽然个体的发展在总体上是一个连续的、阶段性的过程,但个体解决各个问题的时间却并不囿于社会规定的时钟[26]。譬如,有些个体在学龄期无法获得勤奋感,但在高中、大学期间因为资源充足,内心能量充盈,慢慢地在后期弥补了这一点,在后续的工作与生活中获得了更好的反馈。因此,休息可以只是为了当下更好的个人体验,一些资源的补足将会在这个过程中自然而然地发生。

如果我们已经选择为好成绩、好工作、好收入、好家庭努力奋斗,大多数人将为我们提供鼓励、支持、帮助。但我们应该允许自己有休息的机会,以及选择“平淡”的自由。毕竟,并非每个人都必须要十八岁考上好大学、二十五岁找到好工作、三十岁结婚生子。成功的模式并不只有一种。也从来没有人可以随便定义别人的成功。

而当我们真正放下所有的时间节点,拥抱各种可能的时候,我们才能真正意识到,人生本就是旷野。

参考文献:

[1]Garber, J., Keiley, M. K., & Martin, N. C. (2002). Developmental trajectories of adolescents’ depressive symptoms: Predictors of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(1), 79–95.

[2]Lewinsohn, P. M., Rohde, P., & Seeley, J. R. (1998). Major depressive disorder in older adolescents: Prevalence, risk factors, and clinical implications. Clinical Psychology Review, 18, 765–794.

[3]Oltmanns, T. F., & Emery, R. E.,(2015) Abnormal psychology (8th ed.). Pearson.

[4]Bertelson, A., Harvald, B., & Hauge, M. (1977). A Danish twin study of manic-depressive disorders. British Journal of Psychiatry, 130, 330–351.

[5]McGuffin, P., Rijsdijk, F., Andrew, M., Sham, P., Katz, R., & Cardno, A. (2003). The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Archives of General Psychiatry, 60, 497–502.

[6]李鹏,刘霞,孙炳海,张文海,李红. (2018). 青少年抑郁的快感缺失的神经机制研究.心理发展与教育,34(2), 239-248.

[7]李辉,陈彦华,万燕平. (2020). 探讨齐拉西酮联合碳酸锂治疗双相情感障碍躁狂发作的临床疗效.中国全科医学, 23(S01),125-127.

[8]郝伟, & 陆林. (2018). 精神病学 (第8版). 人民卫生出版社.

[9]Klein-Flügge, M. C., Jensen, D. E. A., Takagi, Y., Priestley, L., Verhagen, L., Smith, S. M., & Rushworth, M. F. S. (2022). Relationship between nuclei-specific amygdala connectivity and mental health dimensions in humans. Nature human behaviour, 6(12), 1705–1722.

[10]Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annual Review of Clinical Psychology, 55, 11.1–11.27.

[11]Monroe, S. M., & Reid, M. W. (2009). Life stress and major depression. Current Directions in Psychological Science, 18, 68–72.

[12]Brown, G. W. (2002). Social roles, context and evolution in the origins of depression. Journal of Health and Social Behavior, 43, 255–276.

[13]Monroe, S. M., & Harkness, K. L. (2005). Life stress, the “kindling” hypothesis, and the recurrence of depression: Considerations from a life stress perspective. Psychological Review, 112, 417–445.

[14]Nanni, V., Uher, R., & Danese, A. (2012). Childhood maltreatment predicts unfavorable course of illness and treatment outcome in depression: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 169, 141–151.

[15]Kendler, K. S., Hettema, J. M., Butera, F., Gardner, C. O., & Prescott, D. A. (2003). Life event dimensions of loss, humiliation, entrapment, and danger in the prediction of onsets of major depression and generalized anxiety. Archives of General Psychiatry, 60, 789–796.

[16]Miklowitz, D. J. (2007). The role of the family in the course and treatment of bipolar disorder. Current Directions in Psychological Science, 16, 192–196.

[17]Harkness, K. L., Alavi, N., Monroe, S. M., Slavich, G. M., Gotlib, I. H., & Bagby, R. M. (2010). Gender differences in life events prior to onset of major depressive disorder: The moderating effect of age. Journal of Abnormal Psychology, 119, 791–803.

[18]Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annual Review of Clinical Psychology, 55, 11.1–11.27.

[19]Harkness, K. L., & Stewart, J. G. (2009). Symptom specificity and the prospective generation of life events in adolescence.Journal of Abnormal Psychology, 118, 278–287.

[20]Gotlib, I. H., & Joormann, J. (2010). Cognition and depression: Current status and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 285–312.

[21]Mathews, A., & MacLeod, C. (2005). Cognitive vulnerability to emotional disorders. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 167–195

[22]Gotlib, I. H., & Joormann, J. (2010). Cognition and depression: Current status and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 285–312.

[23]Alloy, L. B., Bender, R. E., Wagner, C. A., Abramson, L. Y., & Urosevic, S. (2009). Longitudinal predictors of bipolar spectrum disorders: A behavioral approach system perspective. Clinical Psychology: Science and Practice, 16, 206–226.

[24]Zhang, J., Wang, Y., Li, R., & Li, C. (2022). Depressive rumination and life satisfaction among institution-dwelling Chinese older adults: the roles of perceived burdensomeness and social support from individuals within the institution. Aging & mental health, 26(6), 1170–1177.

[25]张松. (2006). 倾听是心理咨询师的基本功. 中国心理卫生杂志, 20(10), 687-688.

[26]Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. New York: Norton.