4.3亿年前的海蝎子,有一只狗那么大

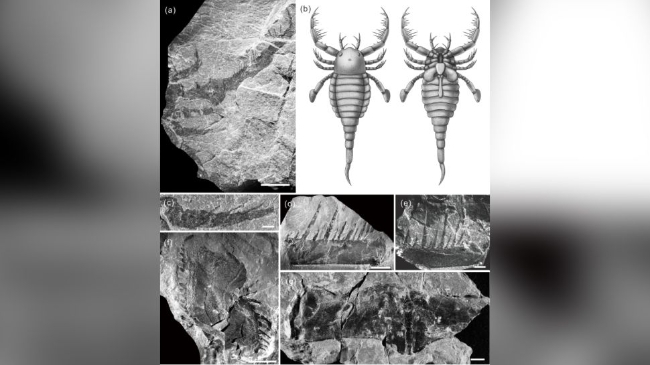

秀山恐鲎化石标本保存情况较好,为研究混翅鲎科的细节特征提供了新的证据。

说到蝎子这种动物大家是不是第一感觉就是害怕?它们倒钩的尾刺令人生畏。

蝎子看上去攻击力十足,图片来源 wikipedia

蝎子是节肢动物门蛛形纲蝎目所有动物的统称,目前发现有800余种,有些种类有毒,个体较大的能长到23厘米长。

世界上最大的蝎子之一,非洲帝王蝎,图片来源 gbif

不过,如果有人告诉你有一种蝎子,能长到一只狗那么大,你会不会觉得不可思议又有些可怕呢?

超大蝎子的模拟形象大概是这样的,图片来源 Yang Dinghua

大约在4.35亿年前的南海海域,生活着一种体长超过1米,附肢长满长刺的海洋猎手,其外形和现在存活的蝎子相似,因此也被称为“海蝎子”。

考古人员仔细研究新发现的海蝎子遗骸,认为它属于板足鲎目混翅鲎科,是古代节肢动物,命名为秀山恐鲎(Terropterus xiushanensis)。

秀山恐鲎的外形特征符合其种属特点,它们具有蝎子状的外观,附肢特化伸向身体前端,附肢上排列着明显的刺状物,第三对附肢特别大。从标本来看,秀山恐鲎的体长能达到1米,此前也曾发现过体长为40厘米的标本(是否为同一种有争议),这么大的“蝎子”如果出现在陆地,估计会吓退很多人吧。鉴于目前已知的标本相对较少,研究人员推测较大的标本也未必是完全成年的个体,它们真实能够达到的体长估计比现有记录中的更大。

秀山恐鲎最显著的特点就是它们巨大的、带着成排长刺的附肢,研究人员推测,这些高度特化的附肢“大概率是用来捕捉猎物的”。我们今天也能看到很多节肢动物具备特化的附肢,比如螳螂镰刀状的附肢,螃蟹钳子状的附肢,这些附肢都有各自特殊的用途。秀山恐鲎的附肢也一样,它们生活在志留纪时期(大约在4.438亿年前到4.192亿年前)的海洋,很可能是当时的顶级猎食者,会悄悄潜行于水底,攻击鱼类和软体动物,用的武器就是自己特殊的附肢。研究人员推测这种独特的附肢可用于固定猎物,并由此认为混翅鲎科的物种应该具有较强的捕食能力。

海蝎子附肢的化石,图片来源Nanjing Institute of Geology and Paleontology

事实上,我们对混翅鲎这类古代节肢动物的了解非常有限,此前研究认为,混翅鲎科的“海蝎子”可分为两属四种,分别是挪威的Mixopterus kiaeri,纽约的Mixopterus multispininosus,爱沙尼亚的Mixopterus simonsoni和苏格兰的Lanarkopterus dolichoschelus,由于留存至今的化石资料较少,近80年来也没有新种属发现,所以对混翅鲎这类动物的研究进展较为缓慢。

Mixopterus的标本,图片来源wikipedia

这次发现的秀山恐鲎化石标本保存情况相对不错,“海蝎子”的身体构造大部分得到保留,附肢、躯干、特征性的尾部结构、甚至生殖器的附属结构都清晰可辨,这些化石材料对研究混翅鲎科的细节特征提供了新的证据。